生成AIとともに進化する教育——シリーズ研修「生成AIと教育研究活動」を振り返る

2025年3月17日

譚 翠玲

2021年から急速に発展する生成AIは、教育・研究の現場に大きな変革をもたらしています。授業の準備、研究データの分析、業務の効率化など、さまざまな場面で活用が進む一方で、「どのように使えばいいのか分からない」「活用する際のリスクはないのか」といった疑問や不安を持つ教職員も少なくありません。

こうした状況を踏まえ、北海道大学高等教育研修センターでは、2024年5月から11月にかけて、全6回のシリーズ研修「生成AIと教育研究活動」を開催しました。本研修は、生成AIの具体的な活用事例を共有し、教育・研究・業務の各分野での可能性を探ることを目的としています。全6回を通じて、延べ840名以上の参加があり、教職員の関心の高さがうかがえる研修となりました。

研修の目的と概要

本研修シリーズでは、毎回2名の講師が登壇し、20分の話題提供を行った後、質疑応答を含めたディスカッションを実施しました。講演では、主に以下の3つのテーマについてお話しいただきました。

- どの生成AIサービスを、どのような用途で活用しているか

- 生成AIを活用する中でのメリットや課題

- 今後、生成AIをどのように活用したいか

本研修の目的は、教職員が生成AIを取り入れる際の不安を解消し、「どこから始めればいいのか分からない」「何ができるのかイメージできない」といった疑問に応えることでした。実際の活用事例を交えながら、教育・研究・業務それぞれの分野における活用の可能性を探りました。

各回の内容と特徴

第1回〜第4回:教職員による実践事例の紹介

第1回から第4回では、国公私立大学の教職員が登壇し、それぞれの生成AIの活用事例を紹介しました。具体的には、次のような活用法が共有されました。

- 教育支援:英語の文法解説、小テストの自動作成、模擬臨床訓練のシミュレーション

- 研究支援:統計解析の手法選択や活用支援、データ分析の補助

- 業務効率化:メール作成の自動化、アイデアの発案支援

これらの事例を通じて、生成AIが教育・研究の現場でどのように役立つのか、具体的なイメージを持つことができました。

第5回:学生の視点から見る生成AIの活用

第5回では、視点を変え、本学の大学生が登壇し、自身の試験勉強、研究活動、就職活動、日常生活の中で、どのように生成AIを活用しているのかについて紹介しました。特に、レポート添削やプログラミングのコード生成、企業研究などの就職活動における活用など、学生ならではの視点が共有され、教職員にとっても新たな気づきをもたらしました。

第6回:総括と質疑応答

第6回はシリーズの総括として、本学オープンエデュケーションセンターの副センター長である重田勝介先生と、本センターの副センター長である山本堅一先生が登壇し、これまでの研修内容を振り返りながら、参加者から寄せられた質問に答える形式で進められました。

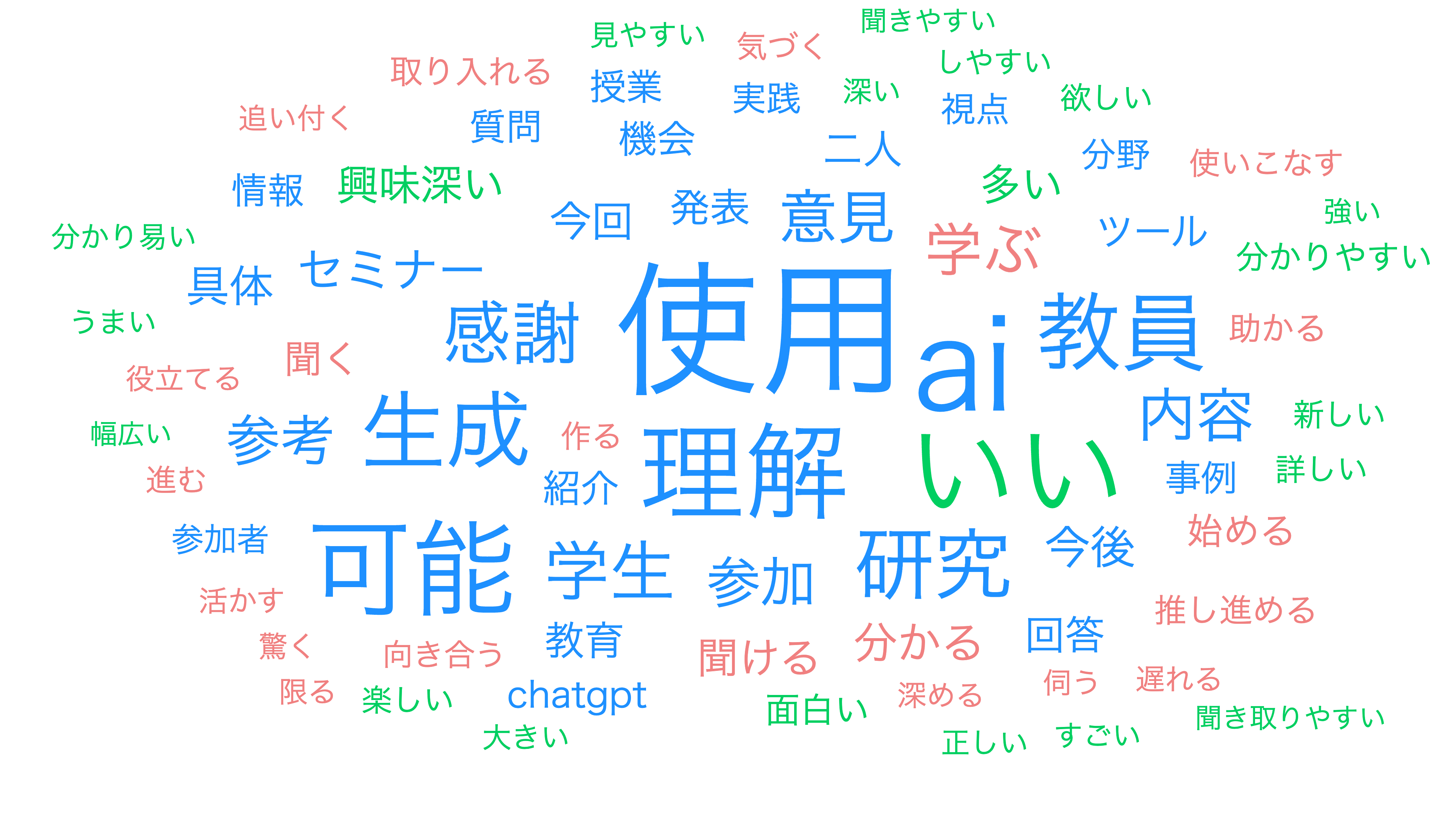

参加者の声と研修の成果

研修に参加した教職員からは、以下のような声が寄せられました。

- 「あまり興味がなかったが、実際は大変ためになった。Chat GPTを使ってみたいと思った。」

- 「大変参考になりました。学生さんへの生成系AIとの向き合い方のご指導内容や授業への(英語ガイダンス的な)取り入れ方など私もできるところはマネしたいです。お若く、研究にも授業にも熱心な先生お二人から素晴らしいアイディアと刺激を頂きました。開催頂きありがとうございます。」

- 「学生のレポート等で生成AIが使用された場合、どのように評価していけばよいか悩んでおりましたが、今回のセミナーを聞いて生成AIがあることを前提とした課題設定や学習方法を提供していくのが良いのではないかと意識が変わりました。非常に勉強になりました。」

特に、具体的な活用事例を知ることで、実践に移すきっかけになったという声が多く、研修が教職員の意識や行動に影響を与えたことが分かります。

これからの活用に向けて——来年度の研修プラン

生成AIは日々進化を続けており、その発展スピードは驚くほど速いです。教育現場でも、今後さらに活用の幅が広がることが期待されます。こうした流れを受け、当センターでは来年度も新たなシリーズ研修「生成AIで変わる教育と学び」を実施します。次回のシリーズでは、教育における実践的な活用方法に焦点を当て、話題提供者にお話いただく予定です。また、このシリーズ研修とは別に、ワークショップ形式で具体的な操作方法を学べる研修も企画中です。最新の技術動向を踏まえながら、教育・研究の場でどのように活用できるのかを、皆様と一緒に考えていければと思います。ぜひご期待ください。